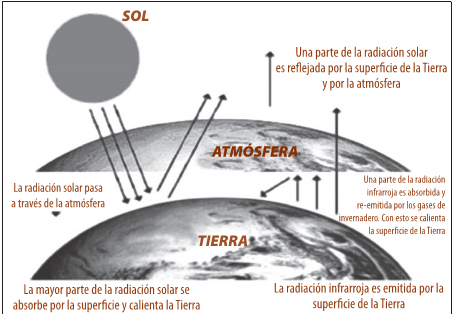

Casi la mitad de la radiación solar que llega a nuestra atmósfera penetra la superficie de la Tierra, mientras el resto es reflejada por la atmósfera misma

y retornada al espacio o absorbida por gases y partículas de polvo. La energía solar que alcanza la superficie de la Tierra calienta el suelo y los océanos, que, a su vez, liberan calor en la forma de radiación infrarroja.

Los gases de efecto invernadero (GEI) que se encuentran en la atmósfera, como el dióxido de carbono, absorben parte de esta radiación producida por la Tierra y la envían en todas las direcciones (véase la figura 1). El efecto neto de este fenómeno es el calentamiento de la superficie del planeta a la temperatura actual.

Los gases de efecto invernadero (GEI) que se encuentran en la atmósfera, como el dióxido de carbono, absorben parte de esta radiación producida por la Tierra y la envían en todas las direcciones (véase la figura 1). El efecto neto de este fenómeno es el calentamiento de la superficie del planeta a la temperatura actual.

La existencia de CO2 y otros GEI en la atmósfera se originó haces millones de años como parte del proceso de la formación y la evolución de la Tierra, un fenómeno que también se dio en otros planetas del sistema solar. Entre mayor sea la concentración de GEI mayor es la captura del calor, y viceversa. Nuestra atmósfera cuenta, precisamente, con una concentración justa de GEI para la existencia de la vida en la Tierra como hoy la conocemos.

Sin ningún GEI en la atmósfera nuestro planeta tendría una temperatura 30°C más fría –o de 18°C bajo cero–, lo que lo haría inhóspito para la vida. En contraste, si su concentración fuese muchísimo más alta, la temperatura podría llegar a extremos tales que hiciesen de la Tierra un escenario no factible para la vida. Algo así como Venus, en donde la enorme cantidad de CO2 en su atmósfera genera un fortísimo efecto invernadero que determina una temperatura que alcanza los 460°C.